DETECTIVE PER CASO - IL DIARIO DEL 2025

Se vuoi sapere cosa è successo

prima di questo diario...

leggi il libro

DETECTIVE PER CASO - GENNAIO

VUOI SAPERE COSA E' SUCCESSO

NEI MESI PRECEDENTI?

CLICCA SU OGNI MESE

Caro diario,

oggi ho sentito l’indagine farsi stretta intorno a chi aveva qualcosa da perdere. E quando il fiato si accorcia e le pareti si avvicinano, la gente smette di recitare. Ho visto facce cambiare, mani tremare, parole non dette restare impigliate in gola. Ho capito che non mancava molto, che la verità era lì, dietro uno strato sottile di silenzio.

Avevo bisogno di chiarire le connessioni tra Francesca e Andrea. Quelle foto trovate sotto il tappeto, quelle immagini stampate in bianco e nero, con quella scritta sul retro… erano una minaccia. Ma non di Guido. Non era il suo stile. Era qualcosa di più subdolo. Un messaggio di chi voleva far sapere di sapere. Ho pensato che qualcuno le avesse messe lì per colpire Francesca. O forse per incastrarla.

Ho chiesto a Casale di convocare Andrea e Francesca nella stessa fascia oraria, ma separatamente. Volevo tenerli sotto pressione. E vedere chi cedeva per primo.

Francesca è arrivata elegante come sempre, ma ho notato una cosa nuova: aveva gli occhiali da sole, nonostante fosse dentro. Li ha tolti solo quando le ho messo davanti le foto. Ha detto di non averle mai viste prima, che erano vecchie, forse di qualche vacanza, forse di un altro tempo. Ma ha evitato di chiedermi dove le avessi trovate. Come se sapesse già la risposta.

Le ho fatto notare la scritta sul retro. Le ho detto che il tono sembrava personale. Vendicativo. Ha abbassato lo sguardo. Ha detto che aveva ricevuto una busta simile anche un mese prima. Che l’aveva strappata e bruciata. Pensava fosse uno scherzo di cattivo gusto. Ma non ne aveva parlato a nessuno.

Mi sono chiesto se stesse dicendo la verità. O se stesse solo cercando di restare un passo indietro. Poi le ho fatto una domanda secca: chi era l’uomo nella foto con lei?

Ha risposto che non importava. Che era una storia finita da tempo. Ma ha aggiunto una cosa interessante: aveva conosciuto quell’uomo proprio grazie a Guido. Un vecchio amico di famiglia, che aveva rivisto durante una cena. Guido aveva fatto finta di niente. Ma da quel giorno era cambiato.

Quando è uscito il suo nome nel testamento, aveva capito che era solo questione di tempo.

Questo mi ha fatto capire che Francesca aveva vissuto con la paura. Ma ancora non bastava per accusarla.

Poi è toccato ad Andrea.

Lui era agitato, più del solito. Gli ho mostrato una stampa del documento in cui figurava come referente per EcoInvest. Gli ho chiesto perché non ce ne avesse parlato. Ha risposto che era solo un incarico simbolico, che aveva accettato per avere più voce nel dibattito pubblico. Ma sapevo che mentiva. Sapevo che aveva usato quella posizione per accedere ai documenti del progetto, che aveva scoperto l’accordo tra Sormani e la holding lussemburghese. L’ho detto chiaramente.

Lui ha reagito male. Ha detto che era colpa di Guido se le cose erano andate fuori controllo. Che lui voleva solo impedire la cementificazione del lago. Ma poi, sotto pressione, ha ammesso di essere stato nello chalet, due sere prima della morte. Ha detto che voleva parlargli. Che era entrato dalla porta laterale, senza farsi vedere. Che avevano discusso. Che Guido lo aveva minacciato di denuncia.

Ho chiesto perché non ci avesse detto nulla prima. Ha detto che aveva paura di non essere creduto. E forse era vero.

Ma il dettaglio che mi ha colpito è stato un altro.

Ha raccontato che, mentre usciva, aveva visto una figura entrare nel vialetto. Una donna. Era sicuro che fosse Francesca.

Ho verificato l’orario: circa le 22.40 del 23 luglio.

Francesca, invece, ci aveva detto di essere a Torino.

Ho chiesto a Casale di prendere la registrazione della telecamera di sorveglianza all’ingresso della strada privata che porta allo chalet. Fino a quel momento nessuno l’aveva controllata con attenzione. Era vecchia, in bianco e nero, ma aveva ripreso una sagoma. Una donna, con i capelli raccolti, un passo deciso. La qualità era scarsa, ma l’ora corrispondeva. Le 22.37.

Abbiamo confrontato con una foto recente di Francesca. Anche se non potevamo avere la certezza assoluta, la postura era compatibile. Abbiamo anche notato una borsa a tracolla, come quella che aveva indossato più volte nei giorni precedenti.

A quel punto ho deciso di affrontarla.

Sono tornato da lei, senza Joel, senza Casale. Le ho raccontato quello che sapevo. Le ho detto che Andrea l’aveva vista. Che la telecamera l’aveva ripresa. Che sapevamo del testamento, delle foto, dell’uomo che non era Guido.

Lei ha pianto.

Un pianto muto, lungo. Poi ha parlato.

Ha detto che quella sera era andata da lui per un confronto. Che voleva sapere se fosse vero, se davvero stava per lasciarla senza nulla. Ha detto che avevano discusso, che lui aveva confermato tutto. Che l’aveva definita “una zavorra” davanti a un bicchiere di whisky.

Poi ha raccontato di aver pensato alla bustina di veleno. Di averla presa dal cassetto degli attrezzi. Guido usava il veleno per uccidere i topi. Lei lo sapeva. L’aveva minacciato, ma non aveva davvero intenzione di usarlo. Lui aveva riso. Le aveva versato un bicchiere. E poi era uscito dalla stanza per una telefonata.

Lei ha detto di aver guardato quel bicchiere. E di aver avuto un pensiero. Ma ha negato di averlo fatto.

Ha detto che, quando è uscita, Guido era vivo.

Non ho avuto il coraggio di interromperla. Ma sapevo che mentiva. O che si stava raccontando una verità alternativa.

Sono tornato a casa e ho scritto a Joel. Abbiamo deciso che domani sarà il momento di stringere il cerchio. Faremo un confronto diretto. Metteremo le carte sul tavolo.

E io ho già in mente l’ultima domanda da fare.

Una domanda che solo l’assassino potrà capire.

Caro diario,

oggi ho avvertito il momento esatto in cui la storia ha cominciato a cedere sotto il peso delle sue stesse bugie. Ho osservato crepe allargarsi in facce che avevano finto troppo a lungo. E, per la prima volta, ho sentito che la verità non era più distante. Era lì, sotto la superficie, come una sagoma che si intravede nuotando a occhi aperti in un lago torbido.

Avevo riletto più volte gli appunti della sera prima, cercando di mettere in fila i nomi, i dettagli, le reazioni. Mi ero reso conto che l’irruzione nello chalet era stata più che un gesto disperato. Era stato un errore. Il tipo di errore che fa chi ha paura non solo di essere scoperto, ma di perdere tutto.

Sono tornato al commissariato alle otto in punto. Joel e Casale erano già lì, con i tecnici digitali che analizzavano il contenuto della chiavetta trovata dietro lo specchio. Alcuni file erano protetti da password, ma una cartella era stata accessibile subito. Dentro c’erano dei documenti precontrattuali che dimostravano un passaggio imminente della proprietà del progetto “Lago Eternum” a una holding con sede a Lussemburgo. Nessuna traccia dei soci. Nessuna menzione a Bellandi. Solo firme digitali, di Sormani e di un intermediario sconosciuto.

L’ho capito subito: stava vendendo tutto alle sue spalle. Miriam, Francesca, Andrea… ognuno di loro era stato coinvolto, usato o minacciato in qualche forma da quell’operazione. E probabilmente, uno di loro aveva scoperto tutto troppo presto.

Ho deciso di parlare con Bellandi. L’ho raggiunto nella sua casa affacciata sulla collina, un posto con una vista che toglieva il fiato. Era seduto nel giardino, con lo sguardo spento e una bottiglia mezza vuota davanti. Mi ha chiesto se c’erano novità. Gli ho detto della chiavetta. Della vendita imminente. Della sua esclusione.

Lui non ha negato. Anzi, ha detto che lo aveva sospettato. Che Guido, negli ultimi mesi, era diventato imprendibile. Che evitava le riunioni, firmava documenti senza consultarli, cambiava idea ogni settimana. Ma ha detto anche che aveva fatto un ultimo tentativo. Una proposta di divisione equa, lasciando il progetto in mano a investitori locali. Guido aveva riso. Lo aveva liquidato con tre parole: “Io mi compro tutto.”

A quel punto, Bellandi ha detto di aver capito. Che per lui era finita.

L’ho osservato mentre parlava. Non c’era rabbia. Solo amarezza. Ma nessun lampo di vendetta. Ho pensato che potesse aver avuto un ruolo, magari indiretto. Ma non era lui l’assassino. Di questo, a quel punto, ero quasi sicuro.

Ho deciso di tornare da Miriam. Volevo capire quanto sapesse. L’ho trovata nel suo studio, circondata da quadri, fotografie, ritagli di giornale. Una donna di battaglie, di quelle che non mollano mai. Le ho raccontato tutto, senza giri di parole. Le ho detto della holding, della vendita, del fatto che, se fosse andato tutto in porto, la sua proprietà sarebbe stata completamente circondata da resort, ristoranti, piste ciclabili. Isolata.

Lei ha sorriso. Un sorriso triste, tagliente. Ha detto che Guido le aveva promesso che avrebbe lasciato stare il suo pezzo di terra. Che le aveva dato la sua parola, firmando anche un accordo di non interferenza. Ma quel file dimostrava che aveva mentito. Ancora.

Poi ha detto una frase che mi ha colpito: “Quando la terra non ha più chi la protegge, inizia a piangere.”

Ho chiesto se quella sera fosse andata da lui. Lei ha scosso la testa. Ha detto che no, non lo aveva fatto. Ma ha aggiunto che, se avesse saputo quello che avevamo scoperto, forse lo avrebbe fatto. E lì ho capito che aveva ancora qualcosa da dire. Qualcosa che stava trattenendo.

Casale, intanto, aveva ricevuto un aggiornamento: il laboratorio aveva isolato una serie di email criptate dalla chiavetta. Non erano ancora decifrabili, ma gli indirizzi coinvolti lasciavano intuire uno scambio frequente tra Sormani e un contatto registrato con un nome generico: “EcoInvest”.

Ho pensato subito a una coincidenza. Poi mi è venuta in mente una vecchia brochure di un convegno che avevo sfogliato giorni prima. Una delle associazioni ambientaliste invitate a parlare del progetto alternativo al resort si chiamava “EcoInvest”. E nel direttivo, compariva un nome: Andrea Basso.

Joel ha chiesto a Casale di verificare. Non ci ha messo molto. La connessione c’era. Andrea non era solo un attivista. Era stato inserito nel gruppo EcoInvest come referente locale. E forse, in qualche modo, aveva fatto da tramite tra Sormani e i nuovi acquirenti.

A quel punto ho capito che dovevo affrontarlo di nuovo. Ma con un’altra faccia. Non da inquisitore, ma da alleato. Sono andato al campeggio dove alloggiava. Era al bar, seduto con altri ragazzi, ma si è alzato appena mi ha visto. Abbiamo camminato un po’ lungo il sentiero che costeggia il lago.

Gli ho detto che sapevo della sua posizione in EcoInvest. Che avevamo trovato prove di una trattativa in corso. Gli ho detto che forse lui era stato solo una pedina, che forse Sormani lo aveva illuso, usato. Gli ho chiesto se si fosse sentito tradito.

Ha cambiato espressione.

Ha detto che aveva creduto di poter cambiare le cose. Che Guido gli aveva promesso un impatto minimo, un modello innovativo, una riqualificazione vera. Ma poi aveva capito che erano solo parole. Che i documenti reali raccontavano un’altra storia. Una storia fatta di profitto, di speculazione, di finta sostenibilità.

Ha detto che lo aveva affrontato. Che gli aveva chiesto spiegazioni. E che Guido lo aveva fatto uscire di casa, ridendo.

Non mi ha detto altro. Ma ho capito che lì era successo qualcosa. Forse una spinta. Forse un gesto impulsivo. Ma non avevo ancora abbastanza.

Al tramonto, sono tornato allo chalet. Ho percorso di nuovo ogni stanza. Ogni angolo. E ho notato una cosa nuova. Il tappeto del soggiorno era stato spostato di pochi centimetri. Era bastata la luce laterale per rivelarlo. L’ho sollevato, e sotto ho trovato una piccola busta di carta marrone, piegata. Dentro c’erano foto stampate in bianco e nero. Foto di Francesca. In compagnia di un uomo. Un uomo che non era Guido.

E sul retro, a penna, una scritta: “Così finisce la tua favola.”

Era un segnale. Una vendetta. Una minaccia.

E qualcuno aveva cercato di cancellarlo, senza riuscirci. Ho chiesto a Casale di fare dei controlli sui numeri in rubrica di Guido. Tra i contatti, un numero anonimo chiamato più volte nei giorni precedenti. Un numero che, dopo qualche ora, abbiamo scoperto appartenere proprio a Francesca. Registrato a nome di un collaboratore domestico.

Domani sarà il giorno in cui farò cadere il velo.

Uno di loro ha varcato quella porta, quella notte.

E io sono pronto ad aprirla.

27 luglio 2025

Caro diario,

oggi ho rischiato di mandare tutto all’aria. E non per un errore d’indagine, ma per una distrazione. La giornata era cominciata bene, con l’idea di tendere una trappola e mettere pressione al sospettato che sembrava più vicino al crollo. Avevo messo a punto una finta comunicazione del notaio, concordata con Joel, in cui si diceva che il testamento di Sormani conteneva un nome insospettabile tra i beneficiari. Volevamo osservare le reazioni, vedere chi avrebbe cercato di coprirsi le spalle.

Ma non tutto è andato come previsto.

Ho fatto colazione al bar davanti al Santuario, seduto all’aperto, dove potevo osservare chi passasse. Ho visto Bellandi camminare in direzione del Santuario, con lo sguardo basso e un passo incerto. L’ho lasciato andare. Era troppo presto per lui. Avevo puntato tutto su qualcun altro.

Francesca.

Il piano era semplice: farle credere che qualcuno aveva trovato una lettera privata tra lei e Guido, nascosta in una scatola di documenti nel retro dello chalet. Casale aveva anche fatto preparare una fotocopia falsa, con il logo del commissariato, dove si riportava un estratto della lettera: una frase ambigua, in cui Guido sembrava accusarla di manipolazione e tradimento.

Volevo vedere cosa avrebbe fatto.

L’ho invitata alla caserma con una scusa. Lei è arrivata puntuale, vestita con una semplicità calcolata. L’ho accolta con calma, poi le ho messo davanti la fotocopia. Ha letto, ha sollevato lo sguardo, e per un istante ha perso la maschera. Le mani le tremavano, ma ha cercato di nasconderlo. Ha detto che non sapeva nulla, che non esisteva alcuna lettera del genere. Ma poi ha chiesto se fosse stata scritta prima o dopo la visita del notaio.

Non avevamo mai parlato del notaio.

Quella domanda ha aperto uno spiraglio. Casale l’ha fissata in silenzio. Io ho lasciato che il silenzio lavorasse per noi. Dopo qualche secondo, ha aggiunto che forse Guido l’aveva scritta in un momento di rabbia. Che diceva spesso cose che non pensava. Ma aveva già ammesso troppo.

Stavo per insistere, quando è successo l’imprevisto.

Un agente è entrato trafelato nella stanza. Ha chiamato Casale da parte, in modo brusco. Era arrivata una chiamata urgente: avevano forzato lo chalet. Qualcuno aveva cercato di entrare nella notte, aveva spaccato la serratura posteriore. Non avevano portato via nulla, ma avevano rovistato nello studio, nei cassetti, nelle carte. Un gesto disperato.

Ci siamo precipitati sul posto. La casa era come l’avevamo lasciata, ma c’era disordine evidente sulla scrivania. Un cassetto aperto, alcuni fogli sparsi. La polizia aveva trovato un’impronta parziale su un soprammobile rovesciato: un piccolo vaso di ceramica. Era troppo parziale per essere utile, ma il gesto era rivelatore. Qualcuno temeva che trovassimo qualcosa. O forse sapeva che c’era qualcosa che non avevamo ancora scoperto.

Mi sono chiesto chi potesse averlo fatto. Miriam? Troppo visibile. Bellandi? Forse. Andrea? Aveva i nervi troppo scoperti. Ma quella fretta aveva il sapore della paura. E la paura, di solito, nasce quando si avvicina una verità troppo scomoda.

Mentre rientravamo in caserma, ho ricevuto un’altra notizia che ha cambiato tutto.

Un uomo era stato visto abbandonare l’area vicino allo chalet la notte del 23. Un testimone si era fatto avanti solo oggi. Aveva visto una figura allontanarsi a piedi lungo il sentiero, verso la statale. Non aveva riconosciuto il volto, ma ricordava una giacca chiara e un’andatura leggermente claudicante.

Ho subito pensato a Bellandi. Aveva una lieve zoppia, causata da un vecchio incidente in moto. Ma quando sono andato a controllare, lui aveva un alibi inatteso.

Era stato fermato da una pattuglia per un controllo stradale a Torino intorno alle 23:30. Avevano preso nota della sua patente. Era quindi escluso che si trovasse nei pressi del lago in quell’ora.

Mi sono ritrovato punto e a capo. Con un sospetto in meno e un testimone che aveva parlato troppo tardi.

Ho ripensato allora a Miriam. Ho deciso di tornare da lei con un approccio diverso. Questa volta l’ho invitata al commissariato con una scusa: revisione delle sue dichiarazioni. Lei è venuta. Ha portato con sé un sacchetto con dei biscotti fatti in casa. Una gentilezza che puzzava di copertura.

Le ho parlato dell’irruzione notturna. Le ho detto che chi era entrato cercava qualcosa che Guido aveva nascosto. Lei ha reagito in modo strano. Ha detto che probabilmente era uno dei tanti investitori di Guido, spaventato dallo scandalo. Ma poi ha chiesto se avessimo controllato dietro lo specchio del bagno.

Non lo avevamo fatto.

Abbiamo mandato subito due agenti sul posto. Hanno tolto lo specchio dalla parete. E dietro, incastrata tra i mattoni, hanno trovato una piccola busta. All’interno, una chiavetta USB. Sormani aveva lasciato qualcosa. Qualcosa che voleva nascondere bene.

Sul contenuto della chiavetta abbiamo saputo poco. I tecnici hanno cominciato l’analisi nel tardo pomeriggio. Ma i primi file contenevano bozze di un accordo segreto: Sormani stava trattando la vendita dell’intero progetto a una società estera. Stava tradendo i suoi soci. E stava lasciando tutti all’oscuro. Il testamento forse non era nemmeno stato aggiornato.

Ho capito che il movente non era più solo il tradimento sentimentale. Era il tradimento totale. Economico. Strategico. Personale.

E chi lo aveva scoperto, aveva deciso di fermarlo prima che fosse troppo tardi.

Sono tornato a casa. L’aria era diventata umida. Ho sentito la tensione crescere. Tutti sembravano sul punto di crollare. E io avevo bisogno di un’ultima scintilla.

Domani, metterò qualcuno di fronte alla verità.

E sarò pronto a vedere cosa succede quando finisce l’aria nei polmoni della menzogna.

qui per inserire un testo

Caro diario,

oggi ho deciso di smettere di ascoltare e cominciare a stuzzicare. Ho capito che le risposte dirette non mi avrebbero portato da nessuna parte. Tutti sembravano pronti a ripetere la loro parte, come se si fossero allenati davanti allo specchio. Ma bastava poco per rompere il ritmo, una parola in più, una pausa troppo lunga, un accenno a qualcosa che non sapevano che sapessimo. E allora ho cominciato a farli inciampare.

Avevo un’idea precisa. Ripensavo al mozzicone trovato ieri. Quella sigaretta francese, lasciata a pochi passi dalla finestra del soggiorno, non poteva essere un dettaglio casuale. Aveva lasciato il suo odore sulla ghiaia, nel vento, come un biglietto da visita per chi sapeva cosa cercare.

Casale aveva fatto analizzare le impronte sulla bottiglietta. Erano solo di Sormani. Nessuna traccia esterna. Il che non significava che nessuno avesse toccato il bicchiere con il veleno. Significava solo che, se l’assassino aveva lasciato tracce, aveva anche saputo come toglierle. Un guanto? Un fazzoletto? O forse qualcuno che conosceva troppo bene quella casa?

Il primo a cadere nella mia piccola trappola è stato Bellandi.

L’ho incontrato a metà mattinata, davanti al cantiere che era stato avviato poche settimane prima, proprio in vista del resort. L’area era deserta. I lavori erano stati sospesi dopo la morte di Sormani. Mi sono avvicinato come se niente fosse, con il tono di chi vuole solo scambiare due parole tra vecchi conoscenti. Gli ho raccontato che avevamo trovato una seconda copia del progetto, una versione alternativa, con modifiche rilevanti, che quella versione sembrava portare la sua firma e che Sormani stava per escluderlo dall’affare.

Lui è sbiancato. Non ha detto nulla per qualche secondo. Poi ha cercato di ridere, come se fosse solo un’ipotesi assurda. Ma ha sudato. Le mani tremavano. Aveva qualcosa da nascondere. E non era solo il timore di un’accusa. Era la paura di qualcosa di più sottile, più privato.

Ho lasciato che si tormentasse con i suoi pensieri e sono passato da Miriam.

L’ho trovata in giardino, con un libro in mano e un gatto acciambellato sulle ginocchia. Mi ha salutato con educazione, ma senza sorrisi. Le ho detto che stavamo verificando alcune segnalazioni: qualcuno aveva visto una donna aggirarsi vicino allo chalet la sera del delitto. Le ho fatto intendere che c’erano testimoni. Che forse l’avevano vista dal sentiero, forse avevano notato qualcosa.

Non ha reagito. Ma ha stretto il libro tra le mani. Poi ha detto che quella sera era andata a dormire prima del solito, che non si sentiva bene. Ieri aveva detto il contrario. Una contraddizione banale, forse dovuta alla stanchezza. Ma io ci ho letto un’ombra.

Allora ho aggiunto un dettaglio inventato: ho detto che una scarpa da donna, con un po’ di fango, era stata trovata vicino alla staccionata che divideva i due giardini. Ho guardato il suo sguardo: ha tradito un guizzo. Ha domandato se fosse stata rossa. Io ho detto sì. Lei ha scosso la testa, troppo velocemente. Poi ha detto che non possedeva scarpe rosse.

Non gliel’avevo chiesto.

Nel pomeriggio ho preso la macchina e sono andato a Torino, a casa di Francesca. Non avevo annunciato la visita, volevo vederla nella sua zona di comfort. L’ho trovata in terrazza, con un bicchiere di vino e una musica jazz in sottofondo. Mi ha fatto accomodare, con quel sorriso elegante che mi ha fatto sospettare ancora di più.

Le ho detto che Guido aveva un conto nascosto. Che l’avevamo scoperto quella mattina. E che nel testamento, depositato in una cassetta di sicurezza, il beneficiario non era lei. Le ho detto che il nome riportato era quello di una certa "GRETA.". Niente cognome. Solo il nome.

Per un attimo, il vetro le è scivolato di mano. Ma l’ha ripreso al volo. Ha riso, ma con un suono spezzato. Ha detto che probabilmente era una delle solite amanti. Io le ho risposto che avevamo scoperto che “GRETA” non era una donna, ma un’associazione: Gruppo Ecologico Tutela Ambientale. Una fondazione ecologista. E che questo poteva cambiare molte cose.

A quel punto ha chiesto di vedere i documenti. Le ho detto che erano al vaglio del notaio. Era tutto inventato, ovviamente. Ma ha funzionato. Ha detto una frase che non dimenticherò: “Quindi voleva davvero disfarsi di tutto.”

Il che significava che lei sapeva. Che non era solo stanca. Era stata tagliata fuori. E forse aveva deciso di chiudere lei i conti.

Infine, sono tornato da Andrea.

L’ho trovato al bar del campeggio, seduto da solo con una birra. Mi sono seduto senza chiedere e gli ho raccontato che la polizia aveva trovato un’impronta di scarpa sul vialetto dietro lo chalet. Una scarpa da trekking, marca italiana, misura 43. Gli ho detto che era lo stesso modello che indossava nel video della manifestazione di tre giorni prima.

Ha sgranato gli occhi. Poi ha detto che ne aveva parecchi modelli. Che quella misura era comune. Che non significava nulla.

Ma io non avevo mai nominato la marca.

Ha parlato troppo in fretta. Come se si stesse preparando da giorni, ma avesse dimenticato che anche il silenzio è un’arma. Alla fine, ha detto che aveva solo fatto qualche foto allo chalet quella sera. Da lontano. Che non era mai entrato. Ma nessuno gli aveva chiesto se fosse stato vicino.

Quattro reazioni. Quattro crepe. Ma ancora nessun crollo.

Sono tornato allo chalet verso sera. Mi sono seduto in soggiorno, accanto alla poltrona dove era morto Sormani. Ho osservato la libreria, le cornici, le piccole ossessioni di un uomo che voleva controllare tutto. E ho notato un oggetto che nessuno aveva considerato: un piccolo quaderno marrone, nascosto dietro i libri di finanza.

Ho letto l’ultima, scritta due giorni prima della morte.

“Claudio non sa che ho cambiato tutto. Lascio il progetto. Miriam non mi risponde più. Andrea ha capito. Francesca ha smesso di fingere. Domani lascio il lago.”

Ha firmato con una G maiuscola, arrotondata.

Era pronto ad andarsene. Aveva deciso di chiudere con tutto. E chi ha saputo questa cosa, ha deciso di non lasciarlo andare.

Ho scritto a Joel. Gli ho detto che siamo vicini alla soluzione del caso. E che domani avrei lasciato cadere l’ultima esca.

Qualcuno sta per mordersi la coda.

Caro diario,

oggi ho cominciato a grattare la superficie, e sotto ho trovato crepe. Tante. Ho passato la giornata tra colloqui, sguardi sfuggenti e parole pesate. Avevo davanti quattro persone diverse, ma tutte legate da un filo invisibile che portava a Guido Sormani. E ognuna di loro, in modo più o meno consapevole, aveva un motivo per volerne la fine.

Mi sono svegliato presto. Casale era già operativo. Aveva organizzato nuovi interrogatori. Joel era seduto accanto a me con il tono da funzionario inflessibile. Io invece ascoltavo, osservavo, cercavo le incrinature.

Abbiamo cominciato con Francesca Sormani.

La moglie era entrata con passo sicuro, vestita in modo impeccabile, trucco leggero, ma dosato con attenzione. Aveva parlato del marito con toni neutri, quasi distaccati. Aveva detto che negli ultimi mesi la loro vita era diventata una formalità. Nessun affetto, solo cene silenziose e conti condivisi. Aveva saputo delle amanti, certo. Alcune le conosceva di persona. Ma aveva sempre fatto finta di nulla, per mantenere una parvenza di stabilità.

Mi ha colpito un dettaglio. Quando ha parlato delle liti, ha scelto le parole con cura. Ha detto che “non valeva la pena sprecare la voce”. Non ha mai detto di non averlo odiato. Non ha mai negato di essere esausta. Ha solo scelto di non raccontare nulla che potesse inchiodarla. Ma ho visto un’ombra passare nei suoi occhi quando abbiamo chiesto dove si trovasse la notte della morte. Ha risposto che era rimasta nell’altra loro casa, a Torino, da sola. Nessuno poteva confermare.

Poi è toccato a Bellandi.

L’uomo è arrivato teso, con la camicia stropicciata e l’aria di chi aveva dormito poco e male. Si è seduto di scatto e ha cominciato a parlare prima ancora che lo interrogassimo. Ha detto che Sormani stava rovinando tutto. Che era ossessionato dal progetto del resort, anche se gli investitori avevano cominciato a tirarsi indietro. Ha detto che lo aveva avvertito, che avevano litigato duramente. Ha ammesso anche il messaggio ricevuto, quello delle 21:48. Ma ha detto di averlo letto solo il mattino dopo.

Quando gli abbiamo chiesto dove si trovasse la sera del 23, ha risposto che era a casa sua, anche lui da solo. Una casa sul versante opposto del lago, isolata. Di nuovo, nessun alibi verificabile. Ma ciò che mi ha colpito è stata una parola che ha usato: ha detto che Sormani era diventato “pericoloso”. Non per sé, ma per il gruppo. Come se fosse una mina pronta a saltare.

Il terzo colloquio è stato con Miriam Vassallo.

La donna è arrivata con passo lento, ma deciso. Indossava un cappello chiaro e portava con sé una piccola borsa di tela. Ha parlato poco, solo lo stretto necessario. Ha detto che non vedeva Sormani da giorni, che aveva smesso di salutarlo da tempo. Ha detto che non aveva paura di lui, ma che lo considerava una minaccia per il paesaggio, per la tranquillità, per tutto ciò che rendeva quel lago ancora vivibile.

Quando le abbiamo chiesto cosa pensasse del progetto di Sormani, ha risposto che era una porcheria. Poi ha guardato fuori dalla finestra e ha detto che forse il lago aveva deciso di riprendersi ciò che gli spettava. Non era una frase che suonava colpevole, ma nemmeno innocente. Era una donna ferita, e forse anche stanca di combattere.

Ma quello che mi ha sorpreso è stata una contraddizione: nel suo racconto ha detto di aver spento la luce alle dieci in punto. Ma un vicino, parlando con Casale il giorno prima, aveva raccontato di aver visto la sua cucina accesa quasi fino a mezzanotte. Quando l’abbiamo fatta notare, Miriam ha detto di averla dimenticata accesa. Ma ha cambiato tono, e per la prima volta ha evitato il nostro sguardo.

L’ultimo interrogatorio è stato quello con Andrea Basso.

Il ragazzo era nervoso, agitato, aveva gli occhi infossati e i jeans sgualciti. È entrato con l’aria di chi si sentiva già sotto accusa, anche senza prove. Ha detto di non aver fatto nulla, ma ha anche ammesso che odiava Sormani. Lo ha definito “un predatore travestito da benefattore”. Ha detto che il suo progetto avrebbe distrutto il fragile ecosistema del lago. Sormani avrebbe fatto di tutto per entrare anche nel parco naturale.

Abbiamo chiesto dove fosse la sera della morte. Ha detto che era con alcuni amici, in un rifugio, ma non ricordava esattamente chi fosse rimasto con lui. Solo alcuni nomi vaghi. Troppa vaghezza, troppa imprecisione. Ma quello che mi ha fatto drizzare le orecchie è stato il fatto che ha usato una frase molto simile a quella che aveva detto Miriam: anche lui ha parlato di “un lago che si riprendeva ciò che era suo”.

Coincidenza? Influenza reciproca? O semplice eco di un pensiero condiviso?

Finito l’ultimo interrogatorio, sono tornato sul lago, un luogo che mi ha già fatto lavorare svariate volte. Volevo rivedere la scena del crimine con occhi più attenti. Mi sono soffermato sulla bottiglietta d’acqua, sulla bustina da tè ancora lì, sul mobile. Ho notato che, sul tappo della bottiglia, c’erano delle impronte molto chiare. Ho chiesto a Casale se erano già state fatte analizzare. Se erano di Sormani, niente di strano. Ma se appartenevano a qualcun altro…

Mi sono fermato nel giardino che si affaccia sul lago. E lì ho trovato una cosa che nessuno aveva notato: un mozzicone di sigaretta, schiacciato vicino alla siepe. Non era un tipo comune. Una marca francese. Ho ricordato che durante l’interrogatorio, Bellandi aveva tirato fuori proprio quel pacchetto, ma non aveva fumato. Una coincidenza di troppo.

Adesso è meglio fare un riassunto. Francesca aveva il movente sentimentale, ma troppa freddezza. Bellandi aveva interessi economici e accesso al luogo. Miriam aveva rancore e conosceva ogni passaggio tra i due giardini. Andrea aveva un’ideologia, ma forse meno concretezza.

Eppure, qualcosa mi diceva che non era finita. Che c’era ancora un tassello mancante. Un collegamento. Un gesto sbagliato. Una frase detta troppo in fretta.

Devo rivedere ognuno di loro. Ma questa volta non per ascoltare. Per provocare.

Caro diario,

Volevo svegliarmi in un modo più “normale” e invece il nome Casale è comparso sul cellulare. Ha parlato con tono diretto, come sempre. Mi ha detto che un imprenditore era stato trovato morto nel suo chalet a due passi dai laghi di Avigliana. Quello che mi ha fatto alzare le antenne è stato il modo in cui Casale ha concluso la chiamata: “Questa volta non è solo un corpo. È una miccia.”

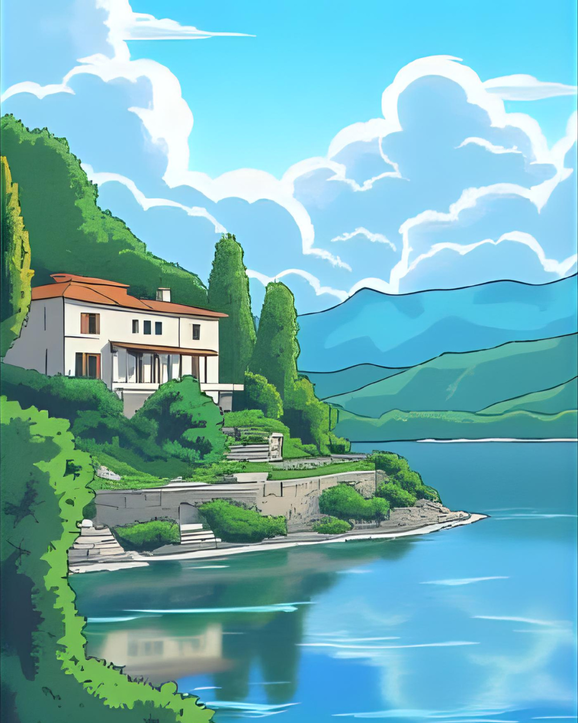

Ho preparato lo zaino e sono partito. Ho trovato Casale davanti allo chalet, appoggiato al cofano della sua auto, con lo sguardo di chi aveva già fiutato la puzza della menzogna. Mi ha fatto strada senza dire nulla. Lo chalet era una costruzione moderna, vetro e legno, uno di quei posti che vogliono sembrare rustici ma sanno troppo di contabilità. Il corpo era stato già rimosso, ma l’atmosfera era rimasta.

La vittima si chiamava Guido Sormani, cinquantasei anni, imprenditore nel settore del turismo ambientale, almeno sulla carta. Nei fatti, aveva messo gli occhi da mesi su una vasta area nei pressi del Lago Grande, dove voleva costruire un resort di lusso. Piscine, campi da tennis. Un progetto che aveva fatto storcere il naso a più di uno.

Il cadavere era stato ritrovato in soggiorno, seduto sulla sua poltrona preferita. Un bicchiere a metà, un’espressione rilassata, quasi serena. Ma dentro il bicchiere, oltre al whisky, c’era stricnina. La scientifica ha trovato tracce di veleno anche in una bottiglietta d’acqua sul tavolo. Il medico legale ha stabilito che la morte è avvenuta tra le dieci e mezzanotte della sera prima.

Ho trovato Joel all’interno. Era nel suo ruolo di Commissario Capo e stava osservando gli agenti mentre effettuavano i rilievi. Il suo sguardo, quando mi ha visto, è stato quello di chi non si sorprende più. Mi ha aggiornato in fretta: niente segni di effrazione. Tutto in ordine, troppo in ordine. La sensazione era che Sormani avesse aperto la porta a chi lo ha ucciso. Conosceva l’assassino. Questo, lo sapevamo già.

Poi è arrivata la lista dei sospetti.

La prima era la moglie, Francesca Sormani. Quarantaquattro anni, bella, elegante, discreta. Ma sotto la superficie, c’era una rabbia sedimentata. Il loro matrimonio, da quel che ci ha detto la vicina, era ormai ridotto a un contratto. Lei sapeva delle relazioni extraconiugali del marito, ma aveva sempre fatto finta di nulla. Almeno in pubblico. La sera prima, però, qualcuno l’aveva sentita litigare con lui al telefono. E non era la prima volta.

Il secondo era Claudio Bellandi, socio in affari di lunga data. Avevano fondato insieme l’impresa, ma da mesi erano ai ferri corti. Sormani voleva procedere con la costruzione del resort, Bellandi voleva fermarsi, evitare conflitti con la comunità locale e salvare un po’ della loro reputazione. Qualcuno li aveva visti litigare in pubblico tre giorni prima. L’ultima parola, dicono, era stata di Bellandi: “Te ne pentirai.”

Il terzo nome era Miriam Vassallo. Abitava nello chalet accanto, un po’ più piccolo. Una donna sola, vedova da anni, con una proprietà che Sormani aveva cercato più volte di acquistare per abbatterla e costruire un accesso privato alla spiaggetta. Lei aveva sempre rifiutato. Aveva fatto petizioni, ricorsi, lettere ai giornali. Era diventata una spina nel fianco dell’imprenditore. E non aveva mai fatto mistero del suo disprezzo.

L’ultimo era Andrea Basso. Ventisei anni, attivista ambientale, studente universitario, noto per le sue proteste contro il progetto di Sormani. Aveva organizzato una manifestazione proprio pochi giorni prima, proprio davanti allo chalet. Aveva minacciato azioni eclatanti, aveva parlato di “giustizia naturale” e “vendetta del lago”. La stampa lo aveva dipinto come un radicale, ma nei video appariva solo molto determinato.

Quattro piste. Tutte aperte. Nessuna prova concreta. Nessun alibi verificato.

Mi sono fermato a osservare il soggiorno. Ho notato un dettaglio che mi ha colpito: un libro lasciato aperto sul tavolo. Era un saggio sullo sviluppo sostenibile. Troppo in contrasto con le scelte di vita di Sormani. Mi sono chiesto se fosse lì per caso o se qualcuno l’avesse messo apposta, dopo.

Poi ho notato una piccola cosa: una bustina da tè, usata, dentro un piattino sul mobile bar. Ma nessuna tazza. Nessuna acqua calda nelle vicinanze. Chi beve il tè e lascia la bustina ma non la tazza? Forse era solo una distrazione. Ma forse era stato usato per camuffare qualcosa.

Nel pomeriggio, insieme a Casale, ho potuto osservare i quattro sospettati che erano stati convocati in caserma. Francesca era tranquilla, forse troppo. Ha parlato di Guido come di un estraneo. Bellandi era nervoso, sudava nonostante l’aria del condizionatore. Miriam era glaciale. Ha detto che la morte di Sormani era solo “una restituzione dell’equilibrio”. Andrea, invece, era agitato. Ha parlato troppo, con parole impastate di rabbia. Ma non ha mai negato di odiarlo.

Abbiamo verificato i movimenti telefonici della vittima. L’ultimo messaggio inviato da Sormani, verso le 21:48, era diretto proprio a Bellandi. Diceva: “Abbiamo bisogno di parlare. Vieni.”

Ma Bellandi ha detto di non averlo mai ricevuto.

Sono tornato sul luogo del delitto. Il lago, con la sua calma solo apparente, mi ha fatto pensare a Sormani. Uno che sembrava padrone di tutto, ma che forse stava perdendo il controllo. Forse si era accorto di aver scavato la sua fossa.

E forse qualcuno aveva deciso di dargli la spinta finale.

Caro diario,

avevo creduto che tutto fosse finito. Che Langford avesse avuto giustizia, che Harrow fosse stato smascherato, che Juliette si fosse pentita e che Joel ed io avessimo finalmente chiuso un capitolo complicato. Mi ero persino concesso una colazione tranquilla. Mi sbagliavo.

È successo tutto in pochi istanti. Il diario ha vibrato nuovamente, l’ho aperto e di colpo mi sono ritrovato in Egitto, sempre nel 1923. Una delle guide locali correva da me trafelata, balbettando in arabo. Joel, apparso anche lui improvvisamente, ha tradotto con il volto improvvisamente teso: il corpo di Thomas Wakefield era stato trovato vicino all’antico pozzo, a poche centinaia di metri dal campo. Morto. Nessun segno di lotta. Nessun rumore durante la notte. Solo lui, disteso sulla sabbia, con gli occhi chiusi come se dormisse.

Mi ci è voluto un attimo per alzarmi. Un altro per sentire lo stomaco contrarsi.

Wakefield era l’unico che sapeva tutto. Aveva visto, annotato, custodito. Aveva tremato più di tutti, ma aveva anche deciso di parlare. Ora era lì, immobile, con una chiazza chiara intorno alle labbra. Joel si è chinato, ha annusato, poi ha confermato: veleno. Ancora.

Il deserto non perdona, ho pensato. O forse, non dimentica.

Per un attimo ho guardato verso la tenda di Harrow. Ma lui non c’era. Aveva lasciato il campo durante la notte. Nessuno lo aveva fermato.

Eppure, dentro di me, qualcosa non tornava.

Perché uccidere Wakefield adesso? Harrow era già fuggito. Il trattato era stato consegnato a Juliette. I giochi sembravano chiusi. A meno che… Wakefield non avesse scoperto qualcosa di nuovo. O peggio: avesse minacciato di raccontare qualcosa che ancora non sapevamo.

Siamo tornati nella mia tenda, dove avevo lasciato Wakefield, per cercare indizi. Joel ha passato in rassegna ogni borsa, ogni appunto, ogni oggetto. Poi, sotto il cuscino di Wakefield, ha trovato un foglio piegato. Una lettera. Una confessione incompleta.

“Se stai leggendo queste righe,” c’era scritto, “è perché ho deciso di non tacere più. Langford era mio padre. Nessuno lo sapeva. Lui stesso aveva voluto tenere tutto nascosto, per evitare sospetti di favoritismo. Ma io... io non posso più mentire. Non dopo quello che ho scoperto.”

Wakefield non era solo un assistente. Era sangue di Langford. E ora il suo assassinio diventava una tragedia doppia. Ma c’era un dettaglio ancora più inquietante. Nell’ultima riga, Wakefield aveva scritto: “Il vero nemico non è Harrow. È chi finge di cercare la verità, ma agisce per sé stesso. È qui, tra noi.”

Ho guardato Joel. Lui mi ha guardato in silenzio. Poi si è alzato e mi ha detto che dovevo parlare con Juliette. Da solo.

L’ho trovata seduta vicino al pozzo, con lo sguardo perso sulla linea dell’orizzonte. Mi ha accolto con un’espressione stanca, come se sapesse già cosa stessi per dirle. Le ho raccontato della lettera, della paternità nascosta, della morte di Wakefield. Lei ha ascoltato in silenzio, poi ha scosso la testa.

“Non sono stata io,” ha detto. “Ma so chi è stato.”

Si è alzata e mi ha consegnato una pagina strappata dal suo taccuino. Un appunto. Una trascrizione incompleta. La calligrafia era di Wakefield.

La nota diceva: “Il contenuto del trattato è un falso storico. Serve solo a screditare i contatti diplomatici con l’Inghilterra. Va distrutto prima che venga reso pubblico.”

Ho piegato il foglio, lentamente.

Sono tornato da Joel senza parlare. L’ho guardato negli occhi. Lui ha sospirato, poi si è seduto.

“Ha protetto la verità, Giorgio. Non l’ha distrutta. Quel trattato non era solo una scoperta archeologica. Era un’arma politica. Se fosse stato pubblicato, avrebbe provocato un incidente diplomatico. Langford non lo sapeva. Wakefield sì. Ma era troppo coinvolto emotivamente. Avrebbe fatto uscire tutto. E Harrow, che voleva usarlo per il mercato nero, ha pensato bene di eliminare il professore.”

“Wakefield è morto,” ho detto. “Perché?”

“Aveva scoperto troppe cose. Ha cancellato le sezioni più sensibili. L’ha fatto per il bene comune.”

“Ma lui voleva la verità. Era disposto a rischiare tutto.”

“Rischiare tutto al punto di uccidersi.”

Ci siamo guardati per lunghi secondi. Poi gli ho chiesto: “Ha avvelenato lui suo padre?”

Joel ha scosso la testa. “No. Non lui. Ma... ha lasciato che accadesse. Ha visto un uomo della sicurezza avvicinarsi alla sua tenda durante la notte. Sapeva chi era. Sapeva per conto di chi lavorasse. E non l’ha fermato.”

Non ho risposto. Non sapevo cosa dire.

Quando ho riaperto gli occhi, ero di nuovo a casa mia. Il diario era di nuovo aperto sul tavolo. Una sola frase.

La verità ha sempre un prezzo. Ti ho fatto tornare perché tu conoscessi tutta la verità.

Ho chiuso gli occhi. E ho sentito, per la prima volta da giorni, un vero silenzio.

Caro diario,

oggi ho visto un uomo crollare. Non con le urla o con la rabbia, ma nel silenzio di chi sa che non ha più via d’uscita. Un uomo che si è creduto invincibile, protetto dal denaro e dai titoli, e che invece ha vacillato sotto il peso della verità.

Mi sono svegliato prima dell’alba, con il trattato ancora nascosto sotto la branda. Joel stava già preparando il piano per far crollare Lord Harrow. Sapevamo che non potevamo contare sulla polizia egiziana, troppo occupata a fingere che Langford fosse morto per cause naturali. Dovevamo fare da soli. E fare in fretta.

Abbiamo deciso di creare una trappola. Una semplice messa in scena. Joel ha falsificato un telegramma con l’intestazione del consolato britannico: parlava dell’imminente invio del trattato a Londra, citava Langford, e accennava a un'indagine in corso. Un foglio, una bugia, e un messaggio chiaro: il tempo di Harrow era finito.

Il passo successivo è stato fare arrivare quel telegramma nella sua tenda. Non direttamente. Lo abbiamo lasciato “dimenticato” in una cartella, in bella vista, durante un falso colloquio con Juliette. Sapevamo che Harrow sarebbe venuto a curiosare, e infatti è successo. Pochi minuti dopo il nostro incontro, lo abbiamo visto entrare nella tenda e frugare tra i fogli.

Il modo in cui ha reagito è stato illuminante. È uscito con la faccia tesa, gli occhi bassi, le mani chiuse a pugno. Non ha detto nulla, ma ha ordinato al suo servo di preparare una macchina per partire quella notte stessa. Tentava di fuggire. E quella era la prova che ci serviva.

Nel frattempo, Juliette ci ha chiesto di poter parlare con noi in privato. L’ho accettato solo perché volevo capire quanto fosse coinvolta. Mi ha detto che aveva capito da giorni cosa fosse successo, ma che non aveva mai avuto il coraggio di parlare. Ha ammesso di aver saputo delle pressioni di Harrow su Langford, ma ha negato qualsiasi coinvolgimento diretto.

“Volevo solo scrivere la storia,” ha detto. “Ma mi sono trovata dentro qualcosa che non sapevo più gestire.”

Non l’ho creduta del tutto. Ma non ho insistito. Era evidente che Juliette aveva avuto un ruolo marginale. Forse una complice passiva. Forse solo una testimone troppo intelligente per non aver capito.

Più tardi ho deciso di affrontare Harrow. L’ho raggiunto mentre stava facendo impacchettare le sue cose. Gli ho detto che sapevo tutto. Gli ho mostrato il diario di Langford, la lettera trovata da Wakefield, il trattato. Gli ho detto che avevamo già contattato un funzionario britannico del Museo di Luxor e che entro domani tutto sarebbe finito nelle mani giuste.

Ha cercato di mantenere la calma. Ma poi, lentamente, ha cominciato a perdere il controllo. Ha detto che Langford non capiva la realtà del mondo. Che era solo un sognatore. Che quell’accordo antico non valeva niente, se non in termini di valore di mercato. “Era disposto a distruggere la mia reputazione per un pezzo di carta,” ha detto.

Gli ho chiesto della digitalina. Ha abbassato lo sguardo. Ha detto che non l’ha somministrata lui. Ma che sapeva chi l’aveva fatto. Ha fatto il nome di uno dei portatori. Un certo Hussein, pagato per introdursi nella tenda e aggiungere il veleno alla borraccia del professore.

Era una mossa disperata. Scaricare la colpa su uno dei tanti uomini del campo, sicuro che nessuno sarebbe andato a fondo. Ma io e Joel avevamo già controllato le presenze: Hussein non era neanche in servizio quella notte. E inoltre, Langford non beveva mai acqua preparata da altri. Era un’abitudine precisa. Preparava tutto da sé.

Quindi ho guardato Harrow negli occhi e gli ho detto che sapevamo fosse stato lui.

Non ha risposto. Si è seduto. Ha chiesto un bicchiere d’acqua. Poi ha detto una frase che non dimenticherò mai.

“Quando finanzi un sogno, diventi padrone anche della sua fine.”

Abbiamo deciso di non denunciarlo subito. Volevamo chiudere la questione nel modo più efficace: con la pubblicazione.

Abbiamo fatto chiamare Juliette. Le abbiamo consegnato il trattato, con la promessa che lo avrebbe affidato al direttore del museo nazionale. E che avrebbe raccontato tutta la verità su Langford. Ha accettato. Forse per senso di colpa. Forse per bisogno di redenzione. Ma ha accettato.

Joel ha organizzato una breve cerimonia vicino al sito dello scavo. Abbiamo lasciato una lapide simbolica per Langford, con il suo nome inciso su un pezzo di pietra calcarea. Wakefield ha pianto in silenzio. Rafiq si è allontanato subito dopo, senza dire nulla. Harrow non si è fatto vedere.

E poi, con il sole che calava sull’orizzonte, ho sentito il diario vibrare nella mia borsa.

Ho guardato Joel. Ha sorriso e ha detto solo: “Abbiamo fatto il nostro dovere.”

Mi sono allontanato lentamente dal campo. Il vento era cambiato. L’aria sembrava più pulita, più leggera. Ho chiuso gli occhi. E quando li ho riaperti, ero nel mio salotto.

Il diario era aperto sul tavolo. Nella pagina del 20 luglio è apparso un paesaggio del deserto egiziano. Sotto una scritta:

Langford ha avuto giustizia.

Caro diario,

oggi il deserto ha cominciato a parlare. Non con parole, ma con silenzi che suonavano più forti di qualsiasi grido. Ho sentito ogni granello di sabbia come se contenesse un frammento della verità che inseguo. E ora so che siamo vicini. Ma so anche che, da questo punto in avanti, ogni passo sarà più pericoloso del precedente.

Mi sono alzato con il primo chiarore dell’alba. Joel era già in piedi, come se avesse passato la notte a fissare il soffitto della tenda. Non ha detto nulla, ma mi ha fatto un cenno con il mento: Wakefield era sparito.

L’assistente, l’uomo che piangeva per Langford, non era tornato nella sua tenda dopo cena. Le sue cose erano lì, ma lui no. Né un biglietto, né un segno di fuga frettolosa. Solo un silenzio improvviso, che ha fatto scattare tutti i miei allarmi.

Joel e io abbiamo cominciato a cercarlo nel campo, ma niente. Abbiamo interrogato i portatori, due operai egiziani e anche il cuoco del campo. Nessuno lo aveva visto dopo il tramonto. Poi Joel ha fatto una scoperta. Sulla sabbia, vicino alla zona dello scavo, ha notato una serie di orme. Non troppo profonde, segno che chi le ha lasciate non portava pesi. Le impronte si dirigevano verso ovest, nella zona più lontana del sito. Le abbiamo seguite in silenzio, senza dir nulla agli altri. Non mi fido di nessuno, nemmeno di chi sembra innocente.

Dopo circa trecento metri, in un punto dove la sabbia era più sottile e le rocce cominciavano a emergere, abbiamo trovato Wakefield. Era accovacciato dietro una sporgenza di pietra, pallido, con la fronte lucida di sudore. Stringeva qualcosa tra le mani: una lettera. Quando ci ha visti, non è sembrato sorpreso. Ci aspettava.

Ha parlato piano. Ha detto che aveva trovato quella lettera nel letto di Langford la notte della morte. Che non l’aveva mostrata a nessuno per paura. Che ora non sapeva cosa fare. Gli ho teso la mano. Ha esitato, poi me l’ha data.

La lettera era scritta a mano, in inglese, e sembrava vergata di fretta. Langford parlava di un incontro segreto. Scriveva: “Se non torno stanotte, consegna tutto al Museo del Cairo. Non fidarti di Harrow. E nemmeno di Juliette. Ognuno di loro ha interesse che il trattato non venga divulgato. Uno dei due... è più coinvolto di quanto crediamo.”

L’ho letta tre volte. Ogni parola sembrava premere sulle tempie. Joel mi ha guardato e ha detto solo: “Adesso hai una direzione.”

Abbiamo riportato Wakefield al campo e l’ho fatto restare nella mia tenda. Non per proteggerlo, ma per tenerlo d’occhio. Poi ci siamo messi a studiare di nuovo la mappa trovata nel diario. Joel ha sovrapposto le coordinate con una vecchia pianta topografica. C’era una zona, una specie di avvallamento, che corrispondeva perfettamente. Circa due chilometri più a sud. Era quella che Rafiq aveva definito “terra proibita”.

Ho preso acqua, una torcia, e ho lasciato il campo con Joel. Il sole era alto, e il caldo tremava nell’aria. Dopo quasi un’ora di cammino siamo arrivati a un pendio roccioso. Sembrava solo un’altra parte di deserto. Ma c’era qualcosa. Una piccola apertura nella roccia, nascosta da un cumulo di sabbia. L’abbiamo liberata con le mani. Un foro stretto, come un vecchio accesso chiuso da secoli.

Siamo entrati.

Dentro c’era buio e fresco. L’aria era immobile. Abbiamo camminato a fatica, illuminando il passaggio con la torcia. Dopo pochi metri, il corridoio si allargava in una stanza. Al centro, un altare di pietra. Intorno, pareti piene di iscrizioni in greco antico e in geroglifico. Joel è impazzito. Continuava a fotografare mentalmente ogni simbolo.

Su una delle pareti c’era incisa una scena: cinque uomini che stringevano una pergamena, mentre dietro di loro si ergeva un falco con le ali spiegate. “Un patto tra mondi”, ha detto Joel. “Un patto tra due culture. Questo è quello che Langford aveva trovato.”

Abbiamo cercato documenti, resti, qualcosa di materiale. E l’abbiamo trovato. In un incavo dell’altare, nascosta da una pietra rimovibile, c’era una pergamena avvolta in lino. Era intatta, anche se fragile. Joel l’ha aperta con una cura religiosa. I simboli erano lì: una combinazione di testo greco e geroglifico. Il trattato. Il vero motivo della morte di Langford.

Siamo tornati indietro in silenzio. Non c’era bisogno di parlare. Avevamo tra le mani il movente. Ora ci serviva il colpevole.

Nel tardo pomeriggio, ho convocato Juliette e Harrow nella tenda comune. Joel era al mio fianco. Ho chiesto a Wakefield di restare fuori. Ho mostrato loro la lettera. Ho chiesto spiegazioni. Juliette ha negato tutto. Ha detto che Langford si era inventato nemici per giustificare la sua paranoia. Harrow ha fatto spallucce. Ha detto che Langford era troppo romantico per questo lavoro. Che le scoperte si fanno con soldi e fatica, non con ideali.

Li ho lasciati parlare. Poi ho detto una cosa falsa.

Ho detto che il trattato era stato consegnato già al consolato inglese. E che domani ne avrebbero parlato tutti i giornali. Ho guardato le loro facce. Juliette ha trattenuto il fiato per un secondo. Ma Harrow… Harrow ha abbassato lo sguardo. E poi ha detto: “Allora tutto questo non è servito a nulla.”

Quella frase mi è bastata.

La sera, con Joel, abbiamo ricostruito la sequenza. Langford aveva scoperto il trattato grazie a Rafiq. Juliette lo aveva aiutato a decifrarlo, ma aveva capito che pubblicarlo avrebbe distrutto il valore economico dello scavo. Harrow, che finanziava tutto, aveva minacciato Langford. Aveva bisogno del documento per trattare sottobanco con alcuni antiquari europei. Quando Langford ha rifiutato di vendere, l’ha fatto avvelenare.

Ma non l’ha fatto da solo. E io ho un piano per incastrare il colpevole.

Caro diario,

oggi ho cominciato a fare sul serio. Le chiacchiere, gli sguardi ambigui, le mezze verità… tutto questo non mi basta più. Ho promesso a Langford, almeno dentro di me, che avrei dato un nome al suo assassino. E questa promessa me la sono portata dietro per tutto il giorno, come una lama puntata alla schiena.

Mi sono alzato prima dell’alba, quando il campo era ancora immerso in quel silenzio che solo il deserto conosce. Ho lasciato Joel che dormiva, o almeno fingeva, e mi sono diretto alla tenda di Thomas. Sono entrato. L’ho trovato intento a scrivere qualcosa con una mano, mentre con l’altra si teneva la fronte. Ha sollevato lo sguardo verso di me con un’espressione di sorpresa, poi si è irrigidito. Gli ho detto che era ora di parlare seriamente. Che sapevo della visita notturna, del diario scomparso, e della boccetta vuota vicino al cadavere.

Ha negato. Ovviamente. Ma la voce gli è tremata. Ha detto che il professore assumeva medicinali per il cuore, che forse si era confuso con le dosi. Gli ho fatto notare che la digitalina non era tra le medicine prescritte. Ho visto un’ombra passargli negli occhi, poi si è seduto. Ha detto di non aver mai toccato nulla, ma che sapeva che qualcuno aveva rovistato nella tenda del professore due notti prima della morte.

“Chi?” gli ho chiesto.

Ha fatto il nome di Juliette.

Questo nome torna sempre. Come una moneta che cade e rimbalza, rimbalza, rimbalza… e poi si ferma sempre sulla stessa faccia.

Joel, che nel frattempo si era unito a me, ha suggerito di non perdere tempo. Così siamo andati da lei.

L’abbiamo trovata in compagnia di Lord Harrow, intenti a esaminare delle vecchie fotografie degli scavi. La scena era troppo elegante per essere casuale. Quando ci hanno visti, hanno smesso di parlare all’istante. Joel ha sorriso, io no.

Ho chiesto a Juliette dove si trovasse due notti fa, intorno a mezzanotte. Lei ha risposto che era nella sua tenda, a scrivere. Le ho fatto notare che era stata vista entrare in quella di Langford. Allora ha cambiato versione: ha detto che era passata a salutarlo, che avevano discusso di alcuni rilievi, poi se n’era andata.

Le ho domandato se avesse preso qualcosa dalla sua tenda.

Ha scosso la testa. Poi, guardando Harrow, ha detto che quella domanda era fuori luogo. Ma io ho notato un dettaglio: la sua borsa era aperta. E sul fondo, tra i fogli, spuntava una copertina scura. Non era il suo taccuino.

L’ho indicata. Lei ha cercato di chiuderla, ma ero già lì. Ho infilato la mano e ho tirato fuori un quaderno di pelle consumata. All’interno, una scrittura in inglese molto ordinata. Non ci ho messo molto a capire che si trattava del diario di Langford.

Juliette ha detto che l’ha trovato abbandonato dietro alla tenda. Che voleva restituirlo. Che non aveva ancora avuto tempo. L’ho guardata fisso negli occhi. Non ho detto nulla. Ho semplicemente chiuso il diario e me lo sono messo sottobraccio. Poi me ne sono andato.

Joel mi ha raggiunto poco dopo. Abbiamo letto insieme alcune pagine. Langford scriveva con lucidità impressionante. Annotava non solo i progressi dello scavo, ma anche riflessioni personali, dubbi, timori. Aveva capito che qualcosa non tornava. Parlava di finanziamenti ricevuti in modo opaco, di pressioni da Londra, di insistenze su alcune zone specifiche da scavare. Parlava anche di un documento che non doveva essere pubblicato.

Ma la cosa più interessante era una lista.

Una lista di nomi. Pochi, ma tutti noti: Harrow, Juliette, Wakefield… e poi un nome cancellato con forza. Forse quello dell’assassino?

Abbiamo passato il resto del pomeriggio a cercare di decifrare i codici che Langford usava. Era solito segnare simboli accanto a certi passaggi, piccole croci o lettere cerchiate. Uno di questi simboli, accanto al nome di Harrow, era una doppia croce di colore rosso. Accanto al nome di Juliette, invece, c’era una nota: “possiede copia?”

Possiede copia di cosa?

Joel ha ipotizzato che si riferisse al trattato greco-egizio. Se Langford avesse avuto ragione, quel documento sarebbe stato in grado di riscrivere parte della storia antica. E qualcuno voleva impedirglielo.

Ma c’è di più. In fondo al diario c’era una mappa. Piccola, disegnata a mano. Un tratto del deserto a sud di Luxor. Ma quello che ha attirato la mia attenzione non era la mappa in sé: era la firma sotto. Non era di Langford. Era una calligrafia diversa. Una grafia tremolante, quasi incisa a forza.

Confrontando quella scrittura con alcuni appunti trovati nella tenda di Rafiq, abbiamo scoperto una cosa sorprendente: i due scritti combaciavano.

Rafiq aveva consegnato una mappa a Langford. E Langford stava per seguire quella traccia.

Per questo è morto?

Siamo tornati da Rafiq prima del tramonto. Joel gli ha mostrato la mappa. Il ragazzo l’ha riconosciuta. Ha detto che quel luogo era sacro. Che gli anziani della tribù avevano sempre proibito di andarci. E che, quando Langford gliene aveva chiesto, lui aveva ceduto, in cambio di denaro. “Ho sbagliato,” ha sussurrato. “E qualcuno lo ha punito.”

Stasera il campo è di nuovo inquieto. Le tende si muovono piano, come se respirassero. Juliette si è chiusa nella sua. Harrow ha ordinato che nessuno lo disturbi. Wakefield ha bevuto troppo. E Rafiq… ha acceso un piccolo fuoco da solo, lontano da tutti.

Io ho messo il diario di Langford sotto il cuscino. Lo sento come una bussola. Non mi dice ancora chi è stato. Ma mi sta indicando la via.

Caro diario,

La notte è stata lunga. Ho dormito poco, nella tenda accanto a quella di Joel, ma il caldo non è stato il problema principale. Sono stati gli occhi di Langford, ancora aperti nella mia mente, a impedirmi di trovare riposo. Quello sguardo fisso nel vuoto non l’ho più scrollato via. Ho avuto la sensazione che volesse dirmi qualcosa, ma la bocca gli è rimasta chiusa. E così ho deciso che oggi l’avrei fatto parlare io, quel silenzio.

Prima ancora del sorgere del sole, mi sono diretto verso la tenda di Thomas Wakefield. Era già sveglio, oppure non aveva chiuso occhio neanche lui. Aveva il viso stanco e le mani tremanti. Ho notato che cercava qualcosa sul tavolo, una sorta di quaderno che non trovava. Ha borbottato qualcosa sul fatto che l’aveva lasciato lì la sera prima, e che forse qualcuno l’aveva spostato. L’ho guardato senza parlare. Il diario di Langford era ancora sparito, ma, a quanto pare, non era l’unico.

Thomas ha confermato che il professore aveva ricevuto la visita di Juliette Martel la sera prima della morte. “Si erano chiusi dentro per quasi un’ora”, ha detto, mentre giocherellava nervosamente con una matita. Ha aggiunto che Langford era nervoso da giorni, e che lui stesso gli aveva consigliato di sospendere gli scavi. “Non mi ha ascoltato. Mai fatto.”

C’era un fondo di amarezza nelle sue parole, qualcosa che suonava più come un rimprovero personale che un semplice ricordo.

Ho lasciato la sua tenda con un’idea chiara: avrei parlato con Juliette.

L’ho trovata mezz’ora dopo, seduta all’ombra di una palma, intenta a scrivere sul suo taccuino. Quando mi ha visto, ha richiuso il blocco con calma e mi ha offerto un sorriso che non le ho restituito. Le ho chiesto in modo diretto cosa avesse discusso con Langford quella sera. Lei ha risposto che voleva solo capire meglio i progressi degli scavi. “Era un’intervista informale”, ha detto, incrociando le gambe con eleganza. Ho annuito, ma ho notato che, nel farlo, ha stretto la mano sul bordo del taccuino, quasi a volerlo proteggere.

Le ho domandato se avesse notato qualcosa di insolito nel comportamento di Langford. Ha riflettuto un attimo, poi ha risposto che sembrava preoccupato. “Forse spaventato. Ma non da me”, ha aggiunto con un tono secco. “Parlava di pressioni, di minacce velate. E di cose che non poteva più tenere per sé.”

Ho chiesto quali cose, ma ha scrollato le spalle. “Non me l’ha detto. Forse non ha fatto in tempo.”

L’ho ringraziata e sono tornato da Joel per aggiornarmi sulle analisi. Aveva passato la mattina con un ufficiale egiziano che, a quanto pare, era uno dei pochi disposti a collaborare seriamente con noi. La boccetta trovata accanto a Langford era stata analizzata: conteneva tracce di digitalina. Una sostanza naturale, estratta da una pianta, che può essere letale se ingerita in dosi elevate. Nessun odore, nessun sapore. Un veleno perfetto per chi vuole uccidere senza lasciare segni.

Allora era vero. Qualcuno l’aveva ucciso con intenzione. Ma chi? E soprattutto, perché?

A quel punto ho voluto parlare con Lord Harrow. L’ho trovato nella sua tenda privata, sempre accompagnato dal suo ventaglio umano. Ho chiesto se potessi parlargli in privato. Ha accettato, ma con evidente fastidio. Gli ho chiesto se sapesse qualcosa della digitalina. Mi ha risposto che conosceva la pianta, che sua madre la coltivava in giardino, in Inghilterra. “Ma cosa c’entra con la morte di Langford?”, ha chiesto, inclinando appena il capo.

Ho fatto un passo avanti e gli ho chiesto se avesse avuto diverbi con il professore. A quel punto ha perso la calma. Ha detto che Langford era un genio, ma anche un uomo troppo curioso. “In certi ambienti la curiosità è un lusso che non ci si può permettere”, ha sibilato. Poi ha aggiunto che Langford stava cercando qualcosa che non doveva essere cercato. “E quando si cercano tesori, si trova anche la rovina.”

Era una minaccia? O solo una constatazione? In ogni caso, il suo tono non mi è piaciuto.

Nel pomeriggio, ho voluto parlare con Rafiq. Il giovane della tribù Mahmid si era allontanato dagli altri e stava osservando il deserto come se cercasse una risposta nel vento. Insieme a Joel abbiamo aspettato che finisse la sua preghiera, poi ci siamo avvicinati con rispetto. Gli ho chiesto se avesse notato movimenti strani durante la notte in cui Langford è morto.

Rafiq ha annuito. Ha detto di aver visto una figura uscire dalla tenda del professore poco dopo mezzanotte. Non ha visto il volto, ma ha notato che camminava con passo deciso. “Non era uno dei miei”, ha aggiunto. Poi ha guardato verso la tenda di Wakefield. Non ha detto altro. Ma il messaggio era chiaro.

Ho ricominciato a pensare all’assistente. Era sempre nei paraggi. Sempre disponibile, ma mai troppo utile. Sempre nervoso. E ora mancava anche un quaderno dalla sua tenda. Mi sono chiesto se fosse solo un uomo provato dal lutto, o qualcosa di più.

Nel tardo pomeriggio ho convinto Joel a tornare con me nella tenda di Langford. C’era ancora qualcosa che non mi tornava. Abbiamo controllato ogni oggetto, ogni cucitura dei tessuti, ogni angolo nascosto. È stato Joel a notarlo: un lembo del tappeto sollevato, appena appena. Sotto, un’intercapedine nel pavimento sabbioso. Abbiamo scavato con cautela, e lì abbiamo trovato una scatola di metallo.

Conteneva fogli arrotolati, mappe, disegni, e una lettera. Non era firmata, ma lo stile era inconfondibile: Langford scriveva a qualcuno di sua fiducia, forse a sé stesso, forse a un collega lontano. Parlava di una scoperta che poteva cambiare tutto. Non un reperto, ma un documento. Una sorta di trattato, scritto in greco e in geroglifico, in cui si parlava di un patto tra sacerdoti e ufficiali greci del III secolo a.C., per nascondere delle statue sacre in una zona desertica, lontana da qualsiasi tempio noto.

Langford credeva di essere vicino a trovarle. Ma nelle ultime righe scriveva anche che si sentiva osservato, che qualcuno voleva fermarlo.

Non era solo un sogno da archeologo. Era una missione. E qualcuno l’ha interrotta nel modo più crudele possibile.

Stasera il campo è silenzioso. Più del solito. Thomas non si è fatto vedere per cena. Juliette ha finto di non accorgersene. Harrow ha lasciato intendere che domani interromperà i finanziamenti. E Rafiq ha dormito all’aperto, come se non volesse restare vicino a nessuno.

Io, invece, sono ancora sveglio. Perché ho la sensazione che questa storia abbia appena cominciato a mostrare i suoi lati più oscuri. Langford è morto, sì. Ma ciò che ha scoperto… potrebbe aver portato più di una persona a desiderarlo morto.

E io devo capire chi ha avuto il coraggio di compiere questo passo. E perché.

Caro diario,

Stamattina mi sono svegliato con il rumore della sabbia che batteva contro i vetri, come dita nervose di un dio antico. Ho sentito subito che qualcosa non andava. Non era il caldo, né il vento. Era qualcosa di più profondo, come una pressione nel petto. Poi ho aperto il diario, e ho capito.

Il Cairo, 18 luglio 1923.

Mi ci sono voluti pochi secondi per essere avvolto da quella luce bianca che ormai conosco bene. Quando ho riaperto gli occhi, il profumo della polvere e del tè nero alla menta mi ha dato il benvenuto. Mi sono ritrovato davanti a una tenda montata vicino a una zona di scavo, nella periferia sabbiosa della città. Il sole era ancora basso, ma già rovente. Alcuni uomini si muovevano lenti tra le impalcature in legno, mentre altri, più in fondo, sembravano agitati.

Ho riconosciuto Joel da lontano. Era seduto su una cassa, con la camicia impolverata e lo sguardo teso. Si è avvicinato subito e mi ha spiegato cosa era successo. Hanno trovato il corpo del professor Edward Langford, uno dei più importanti egittologi inglesi, morto nella sua tenda durante la notte. Apparentemente nel sonno, ma il medico accorso sul posto ha notato subito delle stranezze.

Sono entrato nella tenda con Joel al mio fianco. Il caldo era soffocante, e l’aria sapeva di tessuti vecchi e spezie umide. Il corpo di Langford era ancora lì, disteso sulla branda. Aveva gli occhi aperti, spalancati verso il soffitto. Non c’erano segni evidenti di violenza, ma la sua espressione raccontava altro. Come se avesse visto qualcosa. O qualcuno. Ho osservato con attenzione: un tremito leggero alle dita, un livido sottile sul collo, e accanto a lui, una piccola boccetta vuota.

Ho chiesto a Joel se qualcuno avesse visto o sentito qualcosa durante la notte. Mi ha risposto che l’intero campo era tranquillo, fino al momento in cui l’assistente di Langford, un certo Thomas Wakefield, ha dato l’allarme al mattino. Lo stesso Thomas stava già parlando con la polizia locale quando siamo arrivati. Era agitato, sudava copiosamente nonostante l’ombra e cercava di spiegare che il professore ultimamente dormiva male, che era stressato, che probabilmente il cuore...

Ma qualcosa nella sua voce suonava troppo controllato.

Ho passato il resto della mattinata a raccogliere informazioni. Il campo era frequentato da poche persone fisse: oltre a Wakefield, c’era una giornalista francese, Juliette Martel, in zona per un servizio sullo scavo; poi Lord Percival Harrow, finanziatore dell’impresa, e infine un giovane della tribù Mahmid, chiamato Rafiq, incaricato della sicurezza notturna.

Juliette mi ha colpito subito per il modo in cui osservava ogni cosa. Aveva un taccuino sempre in mano, ma raramente scriveva. Studiava. Annusava. Eppure, sembrava quasi divertirsi. Le ho fatto qualche domanda sul suo rapporto con Langford e ha risposto che si erano parlati un paio di volte, ma niente di più. “Era un uomo gentile, ma riservato”, ha detto, sorridendo appena. Quel sorriso, però, mi è sembrato più una maschera che altro.

Lord Harrow era seduto sotto una tenda più grande, con un servitore che gli agitava un ventaglio di palma. Non sembrava turbato dalla notizia della morte, anzi. L’ha definita “una disgrazia inevitabile in queste terre pericolose”. Ho provato a scavare un po’ nel suo passato, e Joel mi ha sussurrato che in patria non gode di buona reputazione. Antiche accuse di corruzione e appropriazione indebita, ma mai nulla di provato. Qui in Egitto, però, è il padrone di casa.

Poi c’era Rafiq. Non parlava molto inglese, ma abbastanza da capire che detestava gli scavi. Gli occhi si sono fatti scuri quando ho pronunciato il nome di Langford. “Profanatore,” ha detto, e nient’altro. Ma quello sguardo... quello diceva tutto.

Nel pomeriggio ho osservato ancora la tenda del professore. Joel ha notato un secondo particolare: il diario personale di Langford era sparito. Secondo Wakefield, Langford era molto geloso dei suoi appunti, li teneva sempre con sé. Se non era stato rubato, era stato nascosto. E se qualcuno lo avesse nascosto, allora ci sarebbe stato qualcosa da proteggere. O da cancellare.

Mi sono seduto al tramonto su una duna vicino al campo. Il sole si era immerso nella sabbia come un’arancia rossa che cola tra le dita del deserto. Ho cercato di mettere ordine nei pensieri. Una morte senza segni evidenti. Quattro sospetti con motivi validi. Una tensione sotterranea che serpeggiava tra le tende.

Joel mi ha raggiunto in silenzio. Ha detto che la polizia locale avrebbe chiuso il caso velocemente. "Maledizione antica", scriveranno domani i giornali. Ma lui ed io sappiamo che non è così.

Questa non è superstizione. È omicidio.

E io ho intenzione di scoprirlo.

Caro diario,

Ho aperto gli occhi alle sette. Non ho avuto sogni, ma la mente era già pronta, come se non avesse mai davvero dormito. Ho sentito un’aria diversa nella stanza, come se qualcosa avesse deciso di cambiare direzione. Non il tempo atmosferico – fuori il cielo era identico a ieri, compatto e immobile – ma il tempo interno. Quello che non si legge nei calendari.

Mi sono alzato e ho fatto colazione in silenzio. Ho spento il telefono, ho evitato la posta elettronica, ho lasciato fuori il mondo.

Ho iniziato la mattinata camminando. Sono tornato all’abbazia di Novalesa, dove tutto era iniziato. Non per cercare altre risposte, ma per rivedere il luogo che ha dato forma a ogni domanda. Ho guidato senza fretta. Il silenzio, lassù, ha fatto di nuovo il suo dovere: ha coperto il rumore dei pensieri, lasciando affiorare solo quelli che avevano davvero qualcosa da dire.

Ho attraversato il chiostro come si attraversa un confine. Ogni pietra, ogni colonna, ogni frammento mi ha parlato. Ho sentito il peso del tempo, ma anche la sua capacità di rivelare. Sono entrato in cripta e ho sentito l’eco di passi lontani. Non erano i miei. Erano quelli di chi è passato prima di me, di chi ha lasciato un segno, anche senza volerlo.

Mi sono seduto nel solito punto. Ho ripensato a tutto. A Francesca, alla sua invidia sepolta. A Costa, alla sua paura di perdere. A Moreschi, al suo silenzio che ha fatto più danni di mille bugie. A Chiara, che ha raccolto le macerie.

E poi ho ripensato a lei: Elena. Non all’immagine pubblica, né al caso mediatico. Ma a lei come persona. Una donna che ha fatto domande scomode, che ha rifiutato l’equilibrio costruito sulla menzogna. Che ha saputo che ogni passo in avanti sarebbe stato un passo verso il pericolo. E ha scelto di farlo lo stesso.

Ho lasciato sulla panca la copia del suo fascicolo originale, in busta chiusa, con una scritta semplice:

“Per chi ha il coraggio di leggere tutto.”

Sono uscito senza voltarmi.

Tornato a casa, ho trovato la prima copia in anteprima del mensile con l’articolo di Valente. Era lì, sul tavolo, consegnata da un corriere. Ho sfiorato la copertina. Elena sorrideva da una foto che pareva rubata. Sotto, il titolo: “La studiosa che ha svelato l’inganno.”

Ho letto l’articolo con calma. Preciso, diretto, onesto. Ha raccontato i fatti, le connessioni, i documenti. Ha riportato testimonianze, ha tracciato responsabilità. E poi, alla fine, ha lasciato spazio alle sue parole. Una frase di Elena, scelta tra le più semplici: “Non mi interessa essere amata. Mi interessa che mi si ascolti.”

Sotto c’era il mio post-scriptum.

Ho chiuso la rivista, l’ho riposta nello scaffale dei casi risolti. Ma poi ho capito che nessuna indagine è mai davvero risolta. Così l’ho tirata fuori, e l’ho lasciata sulla scrivania. Come a dire: non dimenticare, mai.

Nel tardo pomeriggio, Casale mi ha mandato un messaggio. Mi ha scritto che il magistrato ha aperto un nuovo filone d’indagine, stavolta non solo legato alla fondazione, ma all’intero sistema di gestione delle risorse culturali nel nord Italia. Mi ha chiesto se voglio continuare a collaborare.

Gli ho risposto: “Sì. Ma alle mie condizioni.”

Me le concederà. Lo so.

La sera è calata senza fretta. Ho riaperto il cassetto in cui tengo le cose che contano. Ho riposto la penna di Elena, la chiave antica, la fotografia in bianco e nero. Ma ho tenuto la lettera fuori. Quella, voglio tenerla a portata di mano. Perché mi ha ricordato cosa significa scegliere.

Elena non ha chiesto di essere ricordata. Ha chiesto di essere ascoltata. E io l’ho ascoltata.

Caro diario,

Ho dormito male. Non ho avuto incubi, ma il sonno si è spezzato in più punti, come se ogni ora si fosse fatta carico di un pensiero da tenere sveglio. Mi sono alzato intorno alle sei e mezza, stanco prima ancora di cominciare la giornata. Ho bevuto un caffè amaro, senza zucchero, come faccio quando so che servirà tutta la lucidità possibile.

Non avevo impegni in agenda, ma qualcosa mi ha spinto a uscire di casa. Ho preso l’auto e mi sono diretto alla sede del giornale dove Valente pubblicherà l’articolo. Volevo consegnare di persona il mio post-scriptum, anche se sapevo che bastava una mail. Ho avuto bisogno di vedere la redazione, di guardare in faccia chi, nei prossimi giorni, avrebbe diffuso ciò che abbiamo scoperto. Forse ho cercato un volto da associare a quella parola che tutti pronunciamo con leggerezza: verità.

Alla reception mi hanno fatto attendere qualche minuto. Poi Valente mi ha raggiunto. Era teso, affaticato. Mi ha portato nel suo ufficio, piccolo ma ordinato. Mi ha offerto un caffè che ho rifiutato. Gli ho consegnato la pagina stampata con il mio testo e lui l’ha letta davanti a me, senza interrompersi. Quando ha finito, ha alzato lo sguardo e ha detto solo: “È esattamente quello che ci voleva.”

Mi ha chiesto se fossi pronto alla reazione che ne sarebbe seguita. Ho risposto che non c’è mai un momento in cui si è davvero pronti. Ma che il punto non è più quello. Elena Rizzi ha lasciato dietro di sé uno squarcio. Noi abbiamo solo deciso di non chiuderlo in fretta.

Prima di uscire, Valente mi ha mostrato la foto scelta per la prima pagina. Era lo scatto in bianco e nero di Elena, quello davanti al chiostro, poco prima della conferenza a Torino. Lo sguardo serio, ma non spento. La fronte alta. Ho approvato con un cenno.

Lasciata la redazione, sono tornato ad Avigliana. Il cielo era scuro, coperto da nubi che sembravano trattenere la pioggia per capriccio.

Nel primo pomeriggio ho ricevuto una chiamata da Casale. Mi ha detto che la procura aveva sequestrato alcuni conti esteri riconducibili a un certo monsignor Girolamo Laera, figura chiave nella rete della fondazione. Lo stesso nome che compariva nella lettera firmata da Costa. L’inchiesta si stava allargando. Non era più solo una vicenda universitaria o religiosa. Era diventata, a tutti gli effetti, una questione politica.

Casale mi ha chiesto se fossi disposto a essere convocato in audizione come consulente esterno. Ho risposto di sì, senza esitazioni. Lui ha aggiunto che non ci saranno pressioni. Che il magistrato incaricato avrebbe garantito indipendenza. Ma io so come vanno queste cose. So che, più ci si avvicina al cuore del sistema, più la pressione si fa sottile. Non gridata. Invisibile. Ma efficace.

In serata ho fatto visita a un luogo dove non andavo da tempo: il santuario della Madonna dei Laghi. Mi sono ritrovato, da solo, davanti alla Madonna che allatta il bambino. Ho pensato a quanto la simbologia religiosa sia potente e duri nei secoli.

Poi ho pensato a Elena. Alla sua capacità di leggere tra le pieghe dei simboli non solo bellezza, ma pericolo. Lei non si è fermata al valore estetico. E quando ha scoperto che sotto la bellezza si nascondeva la complicità, ha scelto di non tacere.

Mentre uscivo dal santuario, ho ricevuto un messaggio da Chiara Rizzi. Poche parole: “Domani andrò via. Volevo solo ringraziarla. Per tutto.”

Le ho risposto che non c’era nulla da ringraziare. Che la storia l’aveva scritta sua zia. Io ho solo letto con attenzione.

La sera è scesa in fretta. Ho aperto la scatola di Elena per l’ultima volta. Ho sfiorato la chiave, l’anello, la foto. Ho riletto la sua lettera, quella scritta per me, quella che ancora mi pesa addosso come un giuramento.

Caro diario, la verità è ancora viva.

E finché lo sarà, io non potrò ignorarla.

Caro diario,

Mi sono alzato senza fretta. Ho fatto colazione con un toast e del caffè nero, poi ho aperto il portatile. Nella casella di posta ho trovato una nuova mail da Casale. L’oggetto era semplice: “Aggiornamenti su Costa.” Il contenuto, meno.

La procura aveva deciso di riaprire il fascicolo sulla fondazione “Custodes Pietatis” alla luce dei nuovi documenti anonimi arrivati due giorni fa. Ma la notizia vera era un’altra: Matteo Costa era stato convocato per un interrogatorio urgente. I magistrati avevano ottenuto accesso a una serie di conti esteri legati a progetti accademici fittizi, sponsorizzati dalla fondazione. E tra i beneficiari figurava anche lui.

Casale ha scritto che Costa, inizialmente, ha negato tutto. Ma quando gli hanno mostrato le firme e le mail interne, ha chiesto di sospendere l’audizione. Non ha ancora parlato, ma pare che voglia rilasciare una dichiarazione scritta.

Ho chiuso il portatile. Sono rimasto a fissare il muro per almeno dieci minuti. Non ero sorpreso. Solo triste. Ho capito che Costa non è stato un burattinaio. È stato un uomo che ha accettato la rete. Che ha trovato comodo restarci dentro. E che ha permesso che tutto accadesse, purché nessuno toccasse il suo nome, il suo stipendio, il suo prestigio. Elena l’aveva capito. L’aveva affrontato. E lui l’aveva lasciata sola.

Nel pomeriggio mi sono recato all’università per consegnare alla segreteria l’ultimo fascicolo ritrovato. Ho detto che andava inserito nell’archivio personale di Elena Rizzi, sotto vincolo cautelativo. La segretaria mi ha guardato per un momento, poi ha annuito. Nessuna domanda. Solo silenzio.

Mentre uscivo dal dipartimento, ho incrociato un vecchio professore che conoscevo solo di nome. Mi ha fermato con un sorriso teso e mi ha detto:

“Sa, io Elena l’ho stimata. Ma era troppo. Troppo rigorosa. Troppo diretta. E la gente, sa com’è... si difende.”

Non ho risposto. Non ho voluto dargli il conforto dell’assenso. Mi sono limitato a guardarlo negli occhi. E ho visto qualcosa che conosco bene: quel velo di vergogna che compare quando si prova a giustificare la propria viltà.

Ho lasciato l’università e mi sono diretto verso la collina. Avevo bisogno di aria, di un panorama che aprisse lo sguardo. Ho parcheggiato vicino alla Gran Madre e sono salito a piedi, lentamente, fino al Monte dei Cappuccini. Da lassù, Torino sembrava quasi innocua. I palazzi, i tetti, il Po. Tutto appariva immobile, come una città in pausa.

Ho trovato una panchina libera e mi sono seduto. Ho tirato fuori il diario e ho riletto le frasi che Elena aveva lasciato nei suoi appunti. In particolare, una:

“Chi ha paura della verità, la trasforma in eccesso.”